Luftqualität

Eine in dieser Woche durchgeführte Untersuchung hat eine enorme Menge winziger Plastikpartikel mit giftigen Zusatzstoffen aufgedeckt, die uns in geschlossenen Räumen unsichtbar umgeben und gesundheitsschädlich sein können.

Die weit verbreitete Präsenz von Mikroplastik in der Luft verschiedener Innenräume übersteigt die bisher angenommenen Werte um das 100-fache: Das Einatmen von bis zu 68.000 Partikeln pro Tag kann potenziell die menschliche Gesundheit beeinträchtigen. Dies bestätigt eine in dieser Woche veröffentlichte wissenschaftliche Studie, die erneut die Aufmerksamkeit auf ein Problem lenkt, das laut Wissenschaftlern und Umweltaktivisten zunehmend Besorgnis erregt und derzeit weiter zunimmt. In einer Woche beginnen in der Schweiz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen neue Verhandlungen über ein globales Abkommen zur Begrenzung der Produktion dieses Materials, doch die Aussichten sind bislang wenig ermutigend.

Jüngste Studien haben bereits gezeigt, dass die Konzentration von Mikroplastik (Partikel mit einer Größe von weniger als fünf Millimetern) in Innenräumen bis zu achtmal höher ist als im Freien. Sie zeigen auch, dass sich auf Gegenständen in Innenräumen 30-mal mehr Mikroplastik ansammelt. Angesichts der Tatsache, dass Menschen in Industrieländern 90 % ihrer Zeit in Innenräumen verbringen, davon 5 % im Auto, haben Wissenschaftler der Universität Toulouse beschlossen, den Grad der Belastung durch Mikroplastik zu bestimmen, wobei sie Partikel berücksichtigt haben, die eingeatmet werden können, da ihr Durchmesser zwischen einem und zehn Mikrometern liegt.

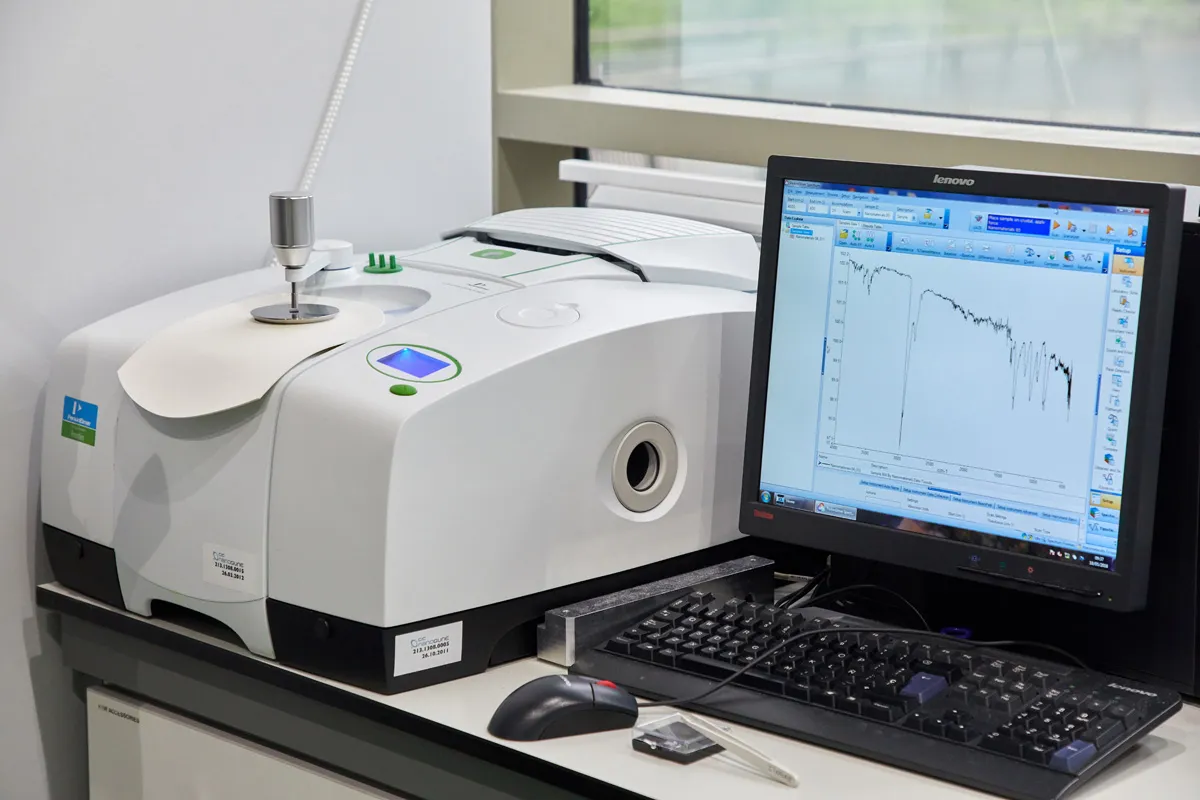

Um dies zu überprüfen, analysierten Nadia Yakovenko und ihre Kollegen 16 Luftproben, die in Wohnungen, Büros und Autos gesammelt wurden, mit Hilfe der Raman-Spektroskopie, mit der sich deren Bestandteile bestimmen lassen. Sie stellten fest, dass die durchschnittliche Konzentration dieser Partikel in Wohnräumen 528 Einheiten pro Kubikmeter betrug und in Verkehrsmitteln auf 2238 anstieg, wobei es sich im ersten Fall überwiegend um Polyethylen (weit verbreitet in der Textilindustrie und Verpackung) und im zweiten Fall um Polyamid handelte. Tatsächlich machen diese Partikel bis zu 97 % des Gesamtvolumens des analysierten Staubs aus, und 94 % davon sind so klein, dass sie eingeatmet werden können. Anschließend kombinierten sie diese Daten mit anderen bekannten Daten zur Dichte. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Situation bei der Suche nach kleineren Partikeln deutlich schlechter ist als bisher angenommen: Erwachsene atmen pro 24 Stunden etwa 3200 Partikel mit einem Durchmesser von 10 bis 300 Mikrometern und bis zu 68 000 der kleinsten Partikel ein.

Obwohl sie darauf hinweisen, dass weitere Untersuchungen erforderlich sind, um die Ergebnisse genauer zu verstehen, deuten diese Daten, die in der Fachzeitschrift PLos One veröffentlicht wurden, darauf hin, dass das Gesundheitsrisiko durch dieses Material weiter zunimmt. Darüber hinaus wurden sie vor zwei Jahren in menschlichem Lungengewebe nachgewiesen, doch nun wird deutlich, in welchen Mengen sie über die Atemwege in den Körper gelangen. „Wo auch immer wir hinschauen, finden wir sie, und das ist besorgniserregend, da sie mit bloßem Auge völlig unsichtbar sind und tief in die Lunge eindringen“, erklärte Jakowenko.

Diese Komponenten können giftige Zusatzstoffe wie Isofenol A, Phthalate und bromierte Verbindungen freisetzen.

Jeroen Sonke, Forschungsdirektor am französischen Nationalen Forschungsrat (CNRS), der an dieser Arbeit beteiligt war, fügte in einem Interview mit der Zeitung La Vanguardia hinzu, dass sie darüber hinaus „toxische Zusatzstoffe wie Bisphenol A, Phthalate und bromierte Verbindungen (Flammschutzmittel) freisetzen können, die die endokrine Funktion stören und das Risiko für Frühgeburten, neurologische Entwicklungsstörungen, angeborene Defekte des männlichen Fortpflanzungssystems, Unfruchtbarkeit, Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenerkrankungen und Krebs erhöhen“. Er räumt ein, dass noch nicht ausreichend bekannt ist, wie viel dieser Partikel sich in der Lunge ansammelt oder mit Husten oder Auswurf ausgeschieden wird, merkt jedoch an, dass „einige davon wahrscheinlich jahrelang dort verbleiben und die kleinsten Partikel in die Lungenzellen eindringen“.

In Bezug auf Häuser oder Innenräume weist Sonke darauf hin, dass neben Kleidung auch Teppiche, Teppichböden, Vorhänge, Linoleum und Acrylfarbe Quellen der Verschmutzung sind. „Wir leben oft in einer dreidimensionalen Plastikbox, und mit der Zeit führen UV-Strahlung und physischer Abrieb dazu, dass all dieser Kunststoff zerfällt.“ Darüber hinaus wird Kunststoff zunehmend in Fahrzeugen verwendet, um deren Gewicht zu reduzieren und ihre Umweltfreundlichkeit zu verbessern.

Wir leben oft in einer dreidimensionalen Plastikbox, und mit der Zeit zerfällt all dieser Kunststoff unter dem Einfluss von Strahlung und physischer Abnutzung in Fragmente.

Jeroen Sonk, Forscher am CNRS

In letzter Zeit wird immer häufiger Mikroplastik im menschlichen Körper gefunden. Es wurde bereits im Blut, im Gehirn, in der Plazenta, im Verdauungssystem und in der Muttermilch nachgewiesen. Bislang war der bekannteste Weg, wie Mikroplastik in den menschlichen Körper gelangt, die Nahrungsaufnahme (daher die Empfehlung, Lebensmittel nicht in Behältern aufzuwärmen), aber jetzt wissen wir, dass es sich überall verbreitet: in Wolken, in Salat und in den Tiefen der Ozeane, wie vor einigen Wochen ebenfalls berichtet wurde

.

.

In Spanien warnen Wissenschaftler wie die Chemikerin Ethel Elharrat, Direktorin des Instituts für Umweltdiagnostik und Wasserforschung (IDAEA-CSIC), und Nicolás Oleas von der Universität Granada seit vielen Jahren vor den Gefahren von Bestandteilen, die an Polymeren haften und je nach Verwendungszweck unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Elharrat weist darauf hin, dass die Ergebnisse der französischen Studien mit früheren Untersuchungen des IDAEA übereinstimmen, und betont: „Je kleiner die untersuchten Mikroplastikpartikel sind, desto mehr werden sie gefunden, aber es sind weitere Untersuchungen zu den gesundheitlichen Auswirkungen erforderlich, die durch eine Vielzahl von damit verbundenen Giftstoffen verursacht werden, von denen jeder seine eigene Wirkung hat.“

Empfehlungen

Lüften Sie täglich, saugen Sie Staub, vermeiden Sie synthetische Materialien in der Einrichtung oder Kleidung und kaufen Sie generell so wenig Plastik wie möglich.

In diesem Zusammenhang weist der Forscher Nicolas Oleas auf den Cocktail chemischer Verbindungen hin, denen wir ausgesetzt sind: „Es wird viel über die physikalischen Auswirkungen gesprochen, darüber, dass sie Entzündungen und Oxidation der Zellen verursachen, aber es gibt auch biologische, organische Effekte, die durch die Begleitverbindungen verursacht werden, die Kinder und Haustiere ständig vom Boden in den Wohnungen einatmen.“

Auf die Frage nach Empfehlungen für die Bürger sind sich die drei Wissenschaftler einig, dass es wichtig ist, täglich zu lüften, Staub zu saugen, auf synthetische Materialien in der Wohnungseinrichtung und Kleidung zu verzichten und generell den Plastikverbrauch zu reduzieren. Sonke rät außerdem, „politische Parteien zu wählen, die sich ernsthaft mit Ökologie und Klimawandel auseinandersetzen“. Der Industrie empfiehlt er, „Produkte mit einem geringeren Gehalt an Giftstoffen zu entwickeln“. Diese Empfehlungen entsprechen denen, die in den Leitlinien der COPD-Patientenvereinigung für Menschen mit Atemwegserkrankungen enthalten sind.

Auf internationaler Ebene werden als Reaktion auf die dringende Notwendigkeit der Bekämpfung der Plastikverschmutzung Verhandlungen über ein von den Vereinten Nationen gefördertes globales Abkommen fortgesetzt, das die Produktion einschränken, eine effizientere Wiederverwertung fördern und unterstützen sowie das Design verbessern soll. Das nächste, sechste Treffen, das vom 5. bis 15. August in Genf (Schweiz) stattfinden wird, wird ohne wesentliche Fortschritte zwischen den Herstellerländern und den Ölförderländern, die sich weigern, ihre Produktion zu drosseln, und denjenigen, die am ehesten zu Beschränkungen bereit sind, wie dies bisher bei der EU der Fall war, stattfinden. In dieser Frage hat die Europäische Kommission jedoch, wie auch in anderen Umweltfragen, bereits ihre Bereitschaft signalisiert, ihre Position im Interesse einer Einigung zu „mildern”, was sie nach Ansicht von Umweltorganisationen in eine ziemlich schwache Position bringen könnte.